Tribune : 2020 du FOMO au JOMO

Écrit par Clara Mure

Le temps d’un allongé

Le temps d’un allongé

Partager

Nous sommes le 1er mars 2020 et je tarde à quitter le site sacré de Lérab Ling (centre de retraite bouddhiste tibétain situé près de Montpellier ndlr). Je m’attarde en ce lieu apaisant, entre forêt et spiritualité, comme pour m’abreuver d’une énergie qui me sera bientôt vitale. Car du jour au lendemain, un autre monde va s’imposer à nous.

Partager

Le soir du lundi 16 mars 2020, notre joie de vivre nous a été confisquée pour une durée indéterminée. Je me souviens encore de ces terrasses de café vides pour la première fois, tout était gris, triste et froid. De la foule éprouvée à l’absence subie, du bruit partagé au silence de fait, de nos corps collés à nos êtres isolé.e.s, des sourires échangés aux visages masqués, des soirs à traîner aux heures tolérées, du stress de nos vies au stress de l’ennui. D’une injonction à une autre, devoir vivre dans l’urgence en temps de crise, en temps de « guerre » proclamée, des mots qui entraînent des maux. Injonction de faire, injonction de profiter, injonction de se retrouver alors qu’on est enfermé.e.s, la temporalité est modifiée. Ne plus penser à demain quand aujourd’hui ressemble à hier comme un jour de pluie, prostré.e dans nos logis. La jalousie attisée par le récit d’un monde qui se compare et s’expose sur la toile. Nos relations mises à rude épreuve entre quatre murs intérieurs, tourmenté.e.s par l’attente, du télétravail bienheureux à celui anxieux, cloué.e dans sa vie étroite et virtuelle.

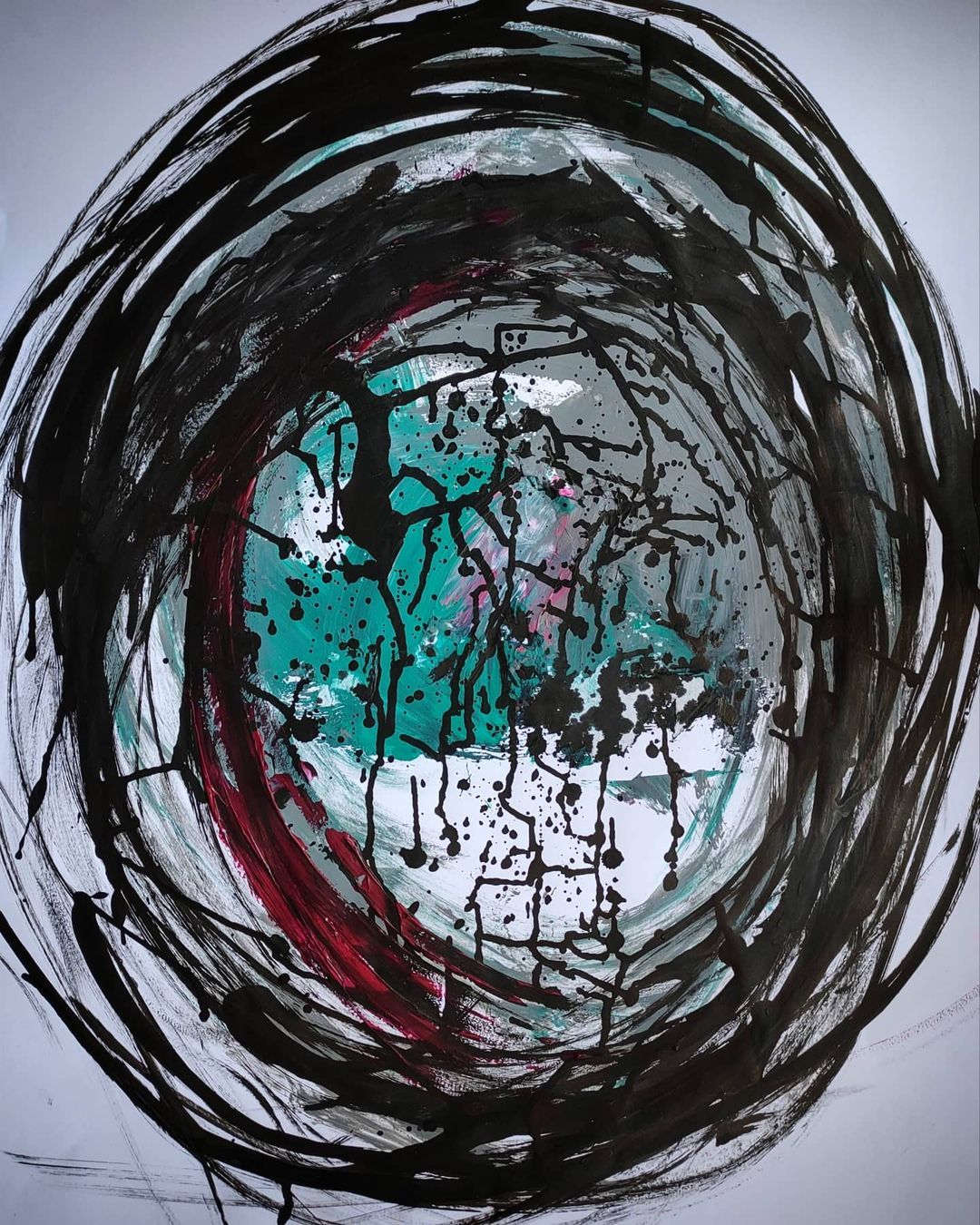

Nous avons traversé de nombreuses épreuves au cours de cette année 2020, et c’est abîmée mais changée, ou plutôt révélée, que je ressors de ce tunnel. Laissez-moi vous raconter l’histoire de ma vocation, qui a bien failli se transformer en malédiction, le jour où le monde s’est arrêté.

“ La passion est ce moteur qui vous donne l’énergie pour dormir si peu, travailler tant, ne jamais se plaindre ”

Quand la vocation devient malédiction

Il fut un temps où je laissais les jours s’écouler sur le banc de l’école, je me laissais porter devant le choix d’un avenir sous forme de liste hiérarchisée. J’étais perdue entre la pensée de ma famille, en laquelle je ne me reconnaissais guère, et une envie de rébellion politique et sociale. Ces contradictions qui me faisaient accepter sans connaître, et suivre la tradition par peur de me retrouver seule. Et puis, je décidais finalement de prendre mon avenir en main, de croire en un destin différent, de me dire que j’avais peut-être le droit de viser plus grand. Et qu’en dépit des enfermements politiques, sexistes, sociaux, religieux, une émancipation et une libération de ces emprises était possible. Alors, je suis partie à la poursuite de mes rêves en commençant par écouter cette petite voix intérieure qui me disait que j’étais capable de réaliser de grandes choses dans ma vie, que je pouvais changer ce monde dans lequel j’étouffais, que je pouvais penser par moi-même, élever ma voix pour tou.te.s celles et ceux qui étaient invisibilisé.e.s par la société. Et stage après stage, mot après mot, je trouvais ma vocation : journaliste. Et cette passion pour l’écriture, la transmission. Plus qu’un métier, une mission : se dresser en contre-pouvoir face aux pouvoirs politiques (ceux qui avaient bercé mon enfance de chaos, de disputes et d’injustices) mais aussi être une intermédiaire entre des institutions et une société, et rendre ce monde plus lisible, plus acceptable, plus vivable. Je ne compte plus les interviews que j’ai réalisées, les articles que j’ai écrits, les podcasts que j’ai montés et la ferveur qui me traverse, toujours, à chaque nouveau reportage, chaque nouveau sujet, chaque nouvelle rencontre. La passion est ce moteur qui vous donne l’énergie pour dormir si peu, travailler tant et ne jamais se plaindre. Elle vous permet de vous dépasser. Malheureusement, elle vous fait souvent aussi accepter des conditions de travail laborieuses.

Et cette passion, cette vocation, avec le temps est devenue une justification à l’exploitation. Trop d’heures impayées, trop de fiches de paie jamais arrivées, trop de bénévolat effectué alors qu’il s’agissait de mon métier. Mais en tant que femme, dans un monde encore dominé par les hommes, éduquée à être bien élevée et à remercier pour toute attention donnée, il est difficile d’élever sa voix et de se révolter contre ces inégalités. Il est impossible de dire non quand on est motivée par la finalité qui nous fait tout accepter. Il est inimaginable de refuser un peu de visibilité quand on a tout sacrifié pour y arriver. Alors on dit oui à tout, et on cumule les stages, les études, les services civiques, les jobs alimentaires l’été et les piges à l’année sans jamais cesser d’y croire. Car être pris d’une telle passion augmente la pression et ne nous laisse pas d’autre choix que d’atteindre notre but. En 2020, je suis toujours cetete même petite fille exaltée, et me voilà déjà à ma neuvième année d’études. D’une classe préparatoire à un cursus complet en Sciences Politiques, sans oublier la découverte de mon véritable centre d’intérêt —la Philosophie de l’Art— m’ayant menée alors en thèse (non financée), effectuée en parallèle d’un emploi à temps plein dans l’éducation populaire, et en continuant encore et toujours la radio, que je n’ai jamais voulu lâcher. Car la transmission a beau être ma passion, la culture est ma nourriture intellectuelle. C’est la découverte de la culture qui m’a permis de croire en moi et de croire en d’autres possibles. Alors si je la lâche, je me lâche aussi. Et mes proches de s’accommoder avec cette nature hyperactive de toujours en faire trop, de toujours tout accepter, sans jamais m’alerter, simplement me juger, à coups de « je ne sais pas comment tu fais », ou d’assignation à la folie pour mieux justifier mon état de passionnée. Finalement, toutes ces années durant, la réussite était devenue pour mon entourage une normalité et jamais nous ne fêtions rien, puisqu’il s’agissait simplement d’un énième diplôme ou reportage initié.

Et vint le premier confinement et la mise en place du e-learning dans une formation pour jeunes adultes en difficulté, qui avaient trouvé une lueur d’espoir en ces lieux d’apprentissage et d’insertion. Ils.elles avaient enfin la possibilité de sortir de leur misère, de tout recommencer. Alors je me devais d’assurer, de ne pas les lâcher eux.elles non plus, de croire en eux.elles comme j’aurais voulu que l’on croit en moi, de leur dire que ça allait passer, qu’on finirait par se retrouver. Je créais des supports pédagogiques innovants, tâchant de les intéresser derrière leurs écrans, je voulais les impliquer, les faire rire, les écouter, être disponible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Et alors que leur moral semblait tenir bon, que leur niveau s’améliorait, je commençais à perdre pied. Je n’avais désormais plus d’exutoire, plus de culture pour m’évader, plus de nature pour me ressourcer, plus de vie sociale pour décompresser. J’étais seule face à mes inquiétudes, face à mes peurs, noyant tout cela dans le travail et l’exercice physique acharné. Je devais oublier et cesser de penser. Mais mon corps et mon esprit me lâchaient, les larmes ne cessaient de couler, les crises d’angoisse de s’accumuler, je hurlais ma douleur intérieure à un monde qui était à l’arrêt. Incomprise par mes pairs vivant dans la sérénité de vacances retrouvées, je continuais de donner la moindre énergie qui me restait à mes élèves, ceux.celles qui n’avaient rien demandé. Ma thèse mise de côté, je continuais les formations, mais en ne pouvant plus cacher ce mal qui grandissait en moi. J’ai alors commencé à alerter autour de moi. Ma direction, mes collègues, mais tout devait continuer, et à n’importe quel prix. Et puis à bout de souffle, les ayant menés jusqu’au 11 mai, je suis ensuite tombée dans le cercle des arrêts, de la maladie, de la dépression, de la fatigue physique et psychologique. Car un burn-out n’est en rien un congé, et ceux.celles de nous croire reposé.e.s en une semaine à peine ne comprennent pas qu’il s’agit d’une activité devenue impossible, d’une énergie réduite à néant, d’une reconstruction nécessaire mais surtout d’un besoin d’apaisement et de beaucoup de temps. Cesser de culpabiliser, arrêter de se laisser contacter par son employeur abusif et oublier, pour pouvoir recommencer. Et puis les difficultés financières sont arrivées, j’ai donc travaillé quelques semaines dans un restaurant assiégé par les touristes, frustré.e.s d’avoir été privé.e.s de tout depuis des mois. Entre les consignes sanitaires pas trop respectées, les 800 client.e.s à gérer, les courses effrénées, et ma dépression niée, mon corps n’a pu enchaîner et un jour, tétanisée, alors que l’on me demandait de continuer à travailler, je n’arrivais à nouveau plus à respirer, mais plus non plus à marcher, ni à m’exprimer. Je ne pouvais plus bouger et ce fut la fin de cet été. Dans mon lit, encore épuisée, je commençais à sentir la douleur physique et la souffrance psychique, tout me revenait.

Depuis, des mois ont passé, j’ai recommencé mes recherches, raccroché à ma passion et demandé des comptes. J’ai commencé à dire non, non à l’exploitation sous couvert d’une vocation bien chanceuse. J’ai commencé à dire non à l’oppression de toute sorte, j’ai commencé à élever ma voix et à réclamer mes droits. J’ai été embauchée comme journaliste rémunérée, traversant toujours quelques difficultés dans un milieu qui ne nous laisse pas de vie privée, mais je lève la tête et je respire enfin. Je recommence à vivre, je me suis réveillée. Et à l’heure où les lieux culturels occupés commencent à se vider pour se re-remplir d’un public en jauge limitée, je veux voir ce futur plus respectueux du travail acharné de ceux.celles qui n’ont pas décidé de naître avec cette passion vitale, cette activité existentielle, essentielle même. Je voudrais que les intermittent.e.s de l’emploi soient davantage considéré.e.s. Que l’on comprenne la difficulté de devoir se battre pour être payé.e.s quand notre activité n’est pas considérée comme un « vrai métier« , quand on a l’impression qu’on s’amuse et qu’on vit d’amour et d’eau fraîche, collant à l’image arriérée de l’artiste maudit.

“ Plus question d’être trop ou pas assez, il est temps d’être soi et d’exister ”

La résilience : du Fomo (fear of missing out) au Jomo (joy of missing out)

Après toutes ces épreuves traversées en cette année 2020, et alors que le printemps fleurissait à nouveau nos allées, je me suis posée pour me demander ce qui avait vraiment changé. J’ai réalisé que cette année que je venais de traverser m’avait profondément transformée. Car lorsque l’on touche le fond, la renaissance s’accompagne de reconsidération de nos priorités. Pour moi, qui avais vécu pendant tant d’années en comblant mes états de manque par des excès, en acceptant maintes invitations de peur de passer à côté, en allant d’une personne à une autre lors des soirées, en voulant profiter de tout et de tout le monde pour ne surtout rien louper, moi qui voulais tout vivre, tout dire, tout faire, être partout, tout le temps, pour ne surtout pas me retrouver confrontée face à ce vide intérieur, il était temps de changer. Car si la boulimie culturelle ne panse pas l’impression erronée de ne pas être assez, assez intelligente ou assez légitime, les excès de sociabilité ne comblent pas le manque d’amour car ils ne font que renforcer la profonde solitude camouflée au cœur de la foule. Il était temps d’être courageuse et de me confronter, de ne plus être celle que l’on attendait de moi, celle qui allait faire qu’on allait m’aimer. Il était temps de m’assumer, quitte à prendre le risque d’être moins entourée. Avec la redéfinition des relations sociales que le confinement nous a imposé, chaque moment en famille ou entre ami.e.s est naturellement devenu plus consistant, plus réel, plus profond car il ne s’agissait plus de se rendre à une énième soirée ou à une nouvelle occasion quelconque de se rassembler, il s’agissait de se retrouver après avoir ressenti un vrai manque, et ce en petit comité, loin du chaos des immenses repas de famille où personne ne s’entend ni ne s’écoute vraiment, loin de ces fêtes où l’on s’enivre pour s’extraire de nos vies sans profiter de nos ami.e.s.

Moi qui vivais en hyper-activité, toujours à courir et à enchaîner, moi qui avais été submergée, le repos m’a été imposé, et j’ai apprécié de pouvoir profiter du silence, loin de la foule qui oppresse.

Je pouvais enfin écouter et entendre la douceur des sentiments, me laisser bercer par la poésie du temps qui passe et m’ouvrir à l’amour tout juste rencontré. Et c’est aussi pour cela que ma vie a changé. Car le fait de ne plus me forcer et de vraiment m’écouter me permet d’éloigner la frustration et les regrets, ou encore la peur de manquer. Je peux enfin profiter de ce qui m’anime. Plus question d’être trop ou pas assez, il est temps d’être soi et d’exister.

Alors, en ces mois d’été, un an déjà après le premier confinement, si la frénésie d’une normalité retrouvée peut parfois m’angoisser, car cela a longtemps rimé avec mal-être intégré, je ne veux pas tout recommencer. J’aime que ma vie ait changé. Je veux préserver ma sérénité et ma vie privée, continuer à avoir de vraies conversations avec mes ami.e.s en journée, je veux me rapprocher de ma famille encore davantage, et je veux que toutes ces révélations sur ma vie, sur la souffrance de mon passé que je n’avais jamais écoutées, sur ma vraie nature retrouvée, sur mon mental apaisé et sur mes choix assumés, je veux que tout cela ne s’échappe pas et que je continue d’avancer dans cette voie. Et je souhaite à tout le monde de réaliser la résilience portée par ce passage d’une peur de manquer à la joie de retrouver, à commencer par assumer d’avoir été « fomo » et de faire ainsi un pied de nez à notre société !

Je laisse mon premier commentaire

Articles en lien

Tribune : mon rapport à la religion juive

Tribune. Moi aussi j’ai vu Don’t Look Up